FXなどの投資をするとき、価格の動きを調べるためによく使われるのがMA(移動平均線)です。ただし、「移動平均線」といっても、実はSMA(単純移動平均線)とEMA(指数移動平均線)という2つの種類があります。本記事では、この2つの違いをわかりやすく説明し、どちらが効果的に使えるかを考えるための情報をまとめました。

さらに、SMAとEMAそれぞれの長所と短所、どんなシーンで役に立つか、そして実際のトレードで2つを組み合わせる「クロス戦略」についても紹介します。

最後まで読めば、SMAとEMAの特徴や使い分け方がわかり、自分に合ったトレード戦略を作るヒントが見つかるでしょう。ではまず、SMAとEMAの違いを詳しく見ていきましょう。

SMAとEMAの違い

SMAとEMAは、どちらも過去の価格を平均して線を作るテクニカル指標ですが、それぞれ独自の性質があります。トレードのやり方や目的によって、どちらを使うか、あるいは両方を組み合わせるかを決めると効果的です。

ここからは、SMAとEMAの基本的な考え方や使い方を解説していきます。

まずはSMA(単純移動平均線)の特徴を見てみましょう。

SMAの特徴

SMA(単純移動平均線)は、ある期間の価格データをすべて同じ重みで扱って平均を求め、その数値をつないで線にした指標です。例えば、10日間の終値なら、10日分を足して10で割るという、シンプルな計算式が使われます。

こうすることで、価格が急に上がったり下がったりしても、チャートが大きくブレにくいという特徴があります。

チャート上ではなだらかなラインを描きやすいので、相場の細かい変動に惑わされず、大きな流れをつかむのに向いています。

1番:26SMA

2番:90SMA

3番:200SMA

A:26SMAと90SMAが重なっている

上記はゴールドの日足チャートに、26SMA、90SMA、200SMAを描画した画像です。どれも緩やかなラインを描いています。次の章で紹介するEMAよりも反応は鈍くなりますが、多くのトレーダーが注目している線であるため、支持線・抵抗線として機能しやすいという特徴があります。

最新の変化を反映するのにやや時間がかかるため、トレンド発生の初動には反応が鈍いです。短期トレードをしたい人には、タイミングをつかみにくいという弱点があるかもしれません。

それでも、長期の方向を見てトレードをしたい人や、大きなトレンドに合わせて売買するトレンドフォロー型のトレーダーには、SMAのゆったりとした動きを活用できます。

相場全体の雰囲気を落ち着いて判断するときに役立つでしょう。

計算式

SMAの計算方法はとてもシンプルです。

まず、決めた期間の価格を合計し、その合計を日数で割るだけで値が求められます。

例えば、10日間の終値を足して10で割り、その数値を毎日更新してグラフにつなぐと、10日SMAの線が表示されます。終値ではなく、始値や高値・安値を使うこともありますが、「過去のデータをすべて同じように扱う」という点は変わりません。

設定期間が短いと、細かい値動きをすばやく捉えられる反面、相場のブレが大きく見える場合が増えます。

逆に期間を長くすると、価格の乱高下に左右されにくくなる代わりに、トレンドの変化をつかむのが遅れがちです。

そのため、SMAの期間設定は、自分のトレードスタイルや対象となる相場の動きを考えて決める必要があります。シンプルな計算だからこそ、期間設定ひとつで大きく見え方が変わるのがSMAの特徴です。

関連記事)移動平均線の設定は何が最強?おすすめの期間【売買シグナルも解説!】

用途

SMAは、相場全体の流れをざっくり把握したいときに役立ちます。

例えば、価格がSMAより上で動いていれば上昇トレンド、下で動いていれば下降トレンドというふうに、ざっくりした判断が可能です。長期投資をする人や、数日から数週間単位でトレードするスイングトレーダーは、市場の大まかな方向をつかむためにSMAをよく使います。

また、SMAと実際の価格に差が出てきたときに、買われすぎや売られすぎをチェックするのにも便利です。

さらに、複数のSMAを組み合わせた「ゴールデンクロス」や「デッドクロス」、短期・中期・長期の並びをみるパーフェクトオーダーが基本的な分析方法です。

ゴールデンクロスとは、短期のSMAが長期のSMAを下から上に抜ける動きで、買いの合図として捉えられます。一方、デッドクロスはその逆で、売りの合図とされます。

EMAの特徴

EMA(指数平滑移動平均線)は、SMA(単純移動平均線)とちがって最新の価格に重きを置く計算方法を使うのが大きな特徴です。

そのため、価格が急上昇や急落したときでも、SMAより早く相場の変化をとらえやすくなります。

A:26EMAと90EMAは重なっていない

上記は、ゴールドの日足チャートに、26EMA、90EMA、200EMAを描画した画像です。

前章のSMAとは異なり、26EMAは、ややギザギザしたような動きになっています。また、SMAのチャートと、EMAのチャートの「A」の部分を比較すると、SMAでは26SMAと90SMAが重なっていましたが、EMAでは26EMAと90EMAは重なっていません。

EMAは「直近の動きを重視する」という移動平均線です。ですから、過去の急落・急騰の影響が時間が経つにつれて薄くなっていきます。

とくに短期トレードでは、ほんの少しの価格変化にもすぐ反応するEMAが役立ち、トレンドの初動のタイミングを捉えやすいメリットがあります。

ただし、反応が速い分、相場のちょっとしたブレにも敏感に動いてしまい、「ダマシ」が出やすいというデメリットもあります。また、自分の売買スタイルに合わせて期間設定をきちんと調整することで、EMAの特性をより活かしやすくなります。

計算式

EMAは、最新の価格をより強く反映させるように考えられた計算式を使います。

基本的には「前回のEMA値」+「平滑化係数 ×(当日の終値 - 前回のEMA値)」という式で求めることが多く、この平滑化係数は「2÷(期間+1)」で計算します。

例えば、10日EMAを作るなら、平滑化係数は「2÷(10+1)」=約0.1818になり、当日の価格を約18%分の比率で取り入れるイメージです。

はじめてEMAを求めるときは、SMAの値をベースにするか、計算が安定しやすいように特別な方法をとる場合もあります。

こうした仕組みによって、価格がほんの少し変動しただけでも、EMAはすぐにラインが上がったり下がったりするため、SMAよりも早いシグナルを得やすいわけです。

用途

EMAは、短いスパンで売買をくり返すトレーダーに向いています。

例えば、デイトレードやスキャルピングでは、ちょっとした値動きの変化をすぐにとらえて、エントリーやイグジットのタイミングを逃さないことが重要です。

その点で、相場が急に上昇したり急落したりしたときに、SMAよりも早めにシグナルを出してくれるEMAは、タイミングをつかみやすいといえます。

また、例えば短期EMAと中期EMAをチャートに表示して、両者が交差するポイントをトレンド転換の合図として見る手法もよく知られています。

ただし、感度の高さによって、相場がふだんより少し揺れただけでもシグナルが出てしまうこともあります。

そうした「ダマシ」を減らすために、ボリンジャーバンド、RSIなどの他の指標を組み合わせて、相場の状況をいろいろな角度からチェックするのが大切です。これにより、EMAの短期的な強みを活かしながらリスクを抑えることができます。

比較表|SMAとEMA

SMA(単純移動平均線)とEMA(指数移動平均線)は、どちらも過去の価格をもとにしたテクニカル指標ですが、それぞれに得意なところと苦手なところがあります。

例えば、EMAは価格が急に動いたときでも、すばやくシグナルを出しやすい反面、わずかな値動きにも反応してしまい「ダマシ」が増えることがあります。

逆にSMAは、過去のデータを同じように平均するので、大きな流れを把握するのに向いていますが、価格が急変したときに対応が遅れがちです。自分がどれくらいの期間でトレードするのかによって、どちらを主に使うか、あるいは両方を組み合わせるかを決めると良いでしょう。

下の表には、SMAとEMAの主な違いを「特徴」「計算式」「用途」に分けてまとめています。自分の投資スタイルに合いそうか、ぜひチェックしてみてください。

SMAは安定感と分かりやすさ、EMAは敏感な反応が魅力です。

トレンドの初動をいち早く知りたいならEMA、相場全体を大きな視点から把握したいならSMA、といった使い分けができます。

また、両方を同時にチャート上に表示して、それぞれのラインが交差するタイミング(クロス)をチェックすれば、トレンドが変わる合図にしやすいです。自分の投資スタイルや使える時間軸を考えながら、SMAとEMAをうまく組み合わせてみてください。

SMAとEMAのメリットとデメリット

SMAとEMAはいずれも完璧なものではなく、それぞれメリットとデメリットがあります。具体的には、何が良くて悪いのでしょうか?今から、その詳細を解説していきます。

SMAとEMAのメリットとデメリットを理解することで、それぞれを最大限活用できるようになります。それでは、SMAから見ていきましょう。

SMAのメリットとデメリット

SMA(単純移動平均線)は、指定した期間の価格を平均するだけなので、初心者でも使いやすい指標です。

古いデータと新しいデータを同じ重みで扱うため、価格が急に動いてもチャートが大きくブレにくく、市場の全体的な流れを捉えやすいのが強みです。

SMAがサポートやレジスタンスとして機能することも多く、売買タイミングを考えるときにも役立ちます。また、多くのトレーダーがSMAを注視していることから、投資家の心理を読み取るうえでも重要な指標といえます。

一方で、最新の値動きを反映するまでに時間がかかる点には注意が必要です。

急激な上昇や下落が始まったばかりの段階ではシグナルが遅れやすく、短期トレードで細かくタイミングを狙う場合には不向きかもしれません。

大局的な流れを把握したいときはSMAが役立ちますが、素早い動きに対応したいなら、他の指標と組み合わせる必要があります。

EMAのメリットとデメリット

EMA(指数平滑移動平均線)は、新しい価格をより重視して計算するため、SMAより早く相場の変化をとらえられるのが大きな特徴です。

例えば、急に価格が上昇や下落を始めたときでも、いち早くシグナルが出やすく、デイトレードやスキャルピングなど、短い時間でこまめに取引をする場合に重宝します。

その反面、わずかな値動きにも敏感に反応するので、「ダマシ」のサインが出やすいという欠点があります。期間を短くしすぎるとノイズが増え、逆に長くするとSMAとあまり変わらなくなる場合もあるため、使い方には注意が必要です。

EMAは短期でタイミングを見極めたいときに便利ですが、ほかの指標を合わせて使うなど、設定を工夫することが大切です。

SMAとEMA、どっちがいい?

SMAとEMAは結局どちらが有用なのでしょうか?結論、SMAとEMAはそれぞれ異なる特性を持つため、用途に応じて使い分けることが最適です。

では、どのような場面でSMAとEMAは有用なのでしょうか?今から、その詳細を具体例とともに解説していきます。まずは、SMAが有用な場面から見ていきましょう。

SMAが有用な場面

ポイントは「大きな流れを見極めたいときに活用」です。

SMA(単純移動平均線)は、相場全体の流れや長期的な方向を把握したいときに便利な分析ツールです。過去の価格を均等に平均するため、チャート上の線が比較的なめらかになり、急に上がったり下がったりしても大きくブレにくいのが特徴です。

の価格を均等に平均するため、チャート上の線が比較的なめらかになり、急に上がったり下がったりしても大きくブレにくいのが特徴です。

赤:200SMA

緑:52SMA

例えば中長期の投資では、SMAを使って大まかなトレンドを確認し、そのうえで売りや買いのタイミングを考える方法がよく使われます。

上記はドル円の日足チャートです。

200SMAが支持線として機能しています。ローソク足は上下に大きく変動していますが、200SMAは横ばいです。大きな視点で考えると、横ばい相場かトレンドが発生していないと考え、慎重になるべきタイミングとみなします。

52SMAは緩やかながらも、下落基調から上昇基調に転換しようとしています。直近ではローソク足が52SMAを上回っており、反発の動きもあります。

さらに、SMAは計算がシンプルなので、テクニカル分析に慣れていない人にも使いやすいというメリットがあります。頻繁に売買をしない長期投資やスイングトレードなどには特に向いているでしょう。

EMAが有用な場面

EMA(指数移動平均線)は、短い時間の値動きを素早くつかみたいときに役立ちます。

そのため、期間設定も短期で利用すると、効果的です。

緑:10EMA

赤:26EMA

新しい価格をより強く反映する計算式を使うので、相場が急に上昇や下落を始めたときにも、SMA(単純移動平均線)より早くシグナルを出しやすいです。

例えば、数分から数時間単位での売買が中心のデイトレードやスキャルピングでは、こうした「反応の速さ」がとても重要になります。すぐに上昇の初動をキャッチしたり、下落のサインに気づいたりしやすいのです。

上記はドル円の日足チャートです。

Aの部分では、26EMAがどちらも抵抗線として機能しています。Bの部分では、10EMAが支持線として機能しています。直近の価格を重視するラインですので、強いトレンドが継続していればヒゲも含めてEMAが支持線・抵抗線として機能する傾向があります。

一方、EMAは小さな値動きにも敏感なため、「ダマシ」と呼ばれるシグナルが出やすい面があります。

例えば、一時的な急騰のあとすぐに価格が下がってしまうケースなどで、EMAのシグナルを鵜呑みにすると失敗することもあるので注意が必要です。

短期のチャンスを逃したくない人にとって、EMAの「速さ」は心強いですが、その分だけ慎重な使い方を意識しましょう。

SMAとEMAを組み合わせた手法

SMA(単純移動平均線)とEMA(指数平滑移動平均線)を同時に使うことで、互いの強みを活かしながらトレードの精度を上げる方法があります。SMAは相場全体の流れを安定的につかみやすく、EMAは価格変動に素早く反応する特徴があります。

この2つを組み合わせると、ゆるやかなトレンドと急な変化の両方を見逃しにくくなるのです。

例えば、長期のSMAを「相場全体の方向確認」に使い、短期のEMAを「タイミングを測る目安」にするといった使い方が代表的です。

本セクションでは、SMAとEMAを重ねて分析する代表例として「ゴールデンクロス戦略」と「デッドクロス戦略」を紹介します。それぞれ、短期線と長期線の交差(クロス)を売買のサインとしてとらえる方法で、多くのトレーダーが活用しています。

まずはゴールデンクロス戦略から見ていきましょう。

ゴールデンクロス戦略

ゴールデンクロスとは、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へ突き抜けるタイミングを「買い」の合図とする手法です。

青:10EMA

赤:200SMA

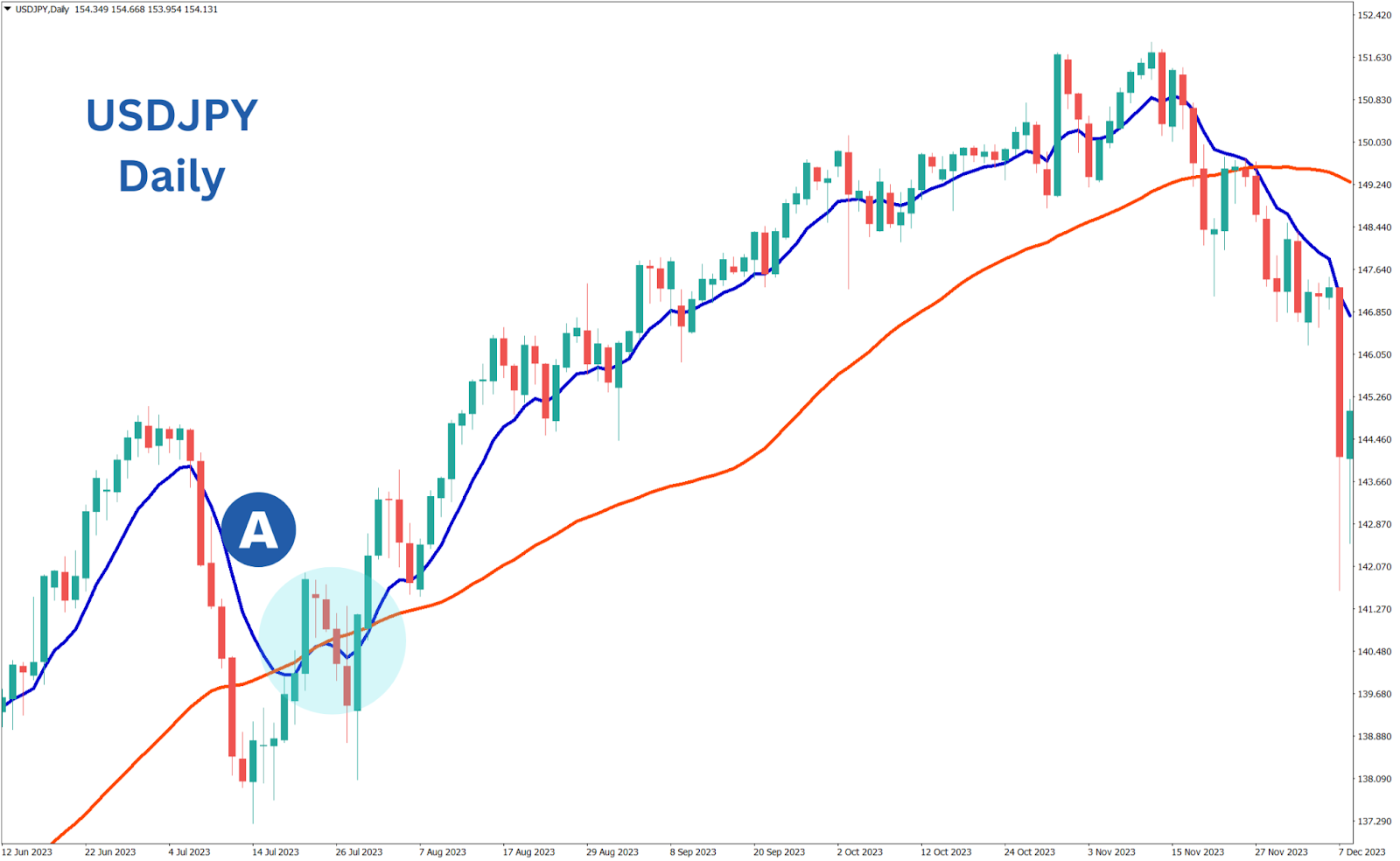

上記はドル円の日足チャートです。

Aの部分でEMAとSMAが交差し、最終的にはゴールデンクロスを形成しています。

EMAとSMAの位置関係を見ることによって、素早く2度目の上昇トレンドを狙うことができた局面です。

短期線には価格変動をすぐ捉えやすいEMA、長期線にはゆったりした動きが見やすいSMAを使うのが定番です。ゴールデンクロスが出たときは、多くの場合、上昇トレンドが始まるサインと考えられ、売買の判断に活かせます。

ただし、相場が横ばい状態だと「クロスしても実際には上昇しない」という「ダマシ」が起こることもあります。また、クロスが確認できるころには、すでにある程度、価格が上がっている可能性がある点にも注意が必要です。

こうしたリスクを減らすためには、同時にRSIなどを見て、相場の勢いを確認するとよいでしょう。

ゴールデンクロスは多くの投資家が注目するシンプルな仕組みですが、その分、他の情報も併せて検討するのが大切です。

デッドクロス戦略

デッドクロスは、ゴールデンクロスと反対に、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けるタイミングを「売り」のサインとする方法です。

短期にはEMA、長期にはSMAを使うことで、トレンドが下向きに変わり始める瞬間を早めに捉えられます。

青:10EMA

赤:200SMA

例えば株式やFXなどで上昇相場が終わりに近づいているか判断したいとき、デッドクロスを目安にするトレーダーは少なくありません。

長期間トレンドが継続していると、本当のトレンド終了がどこか、判断がしにくいでしょう。

Bの部分では10EMAと200SMAがデッドクロスを形成しています。

ダマシの可能性も疑って慎重になる必要がありますが、SMAが抵抗線として機能していること、終値で連続してローソク足が10EMAを下回っており、トレンド転換した可能性が高いと判断できます。

ただし、強い上昇相場の中で一時的に値下がりしただけなのに、誤って売りサインと判断してしまう「ダマシ」もあるため要注意です。デッドクロスが出ても、本当に下落トレンドが始まったのかを見極めるために、出来高やMACD、ボリンジャーバンドなど他の指標をあわせて確認することが大切です。

さらに、ニュースや経済指標などのファンダメンタルズ情報も参考にして、シグナルの信憑性を高めることが重要となります。

ThreetraderでSMAとEMAを活用

Threetradeが提供している取引プラットフォームはMT4/MT5です。

移動平均線は標準インジケータですので、ダウンロードすれば、すぐに利用できます。

まず、チャート画面のインジケーター追加ボタンから「Moving Average」を選び、パラメータを入力すれば、SMAとEMAを簡単に表示できます。SMAの場合は「Simple」、EMAの場合は「Exponential」を選ぶことで、自分のトレードスタイルに合わせた移動平均線を設定できます。

Threetraderは毎朝相場分析レポート、毎週のウィークリーレポートを配信しています。

SMAを活用した相場分析が中心ですが、注目の銘柄の相場状況をリアルタイムで知ることができるでしょう。

また、お得な取引キャンペーン・口座開設キャンペーンも不定期で開催しています。公式SNSで情報発信していますので、ぜひフォローしてみてください。

まとめ|SMAとEMAの違い

本記事では、移動平均線の基本であるSMA(単純移動平均)とEMA(指数移動平均)の違いについて詳しく解説しました。まず、SMAは一定期間の価格の平均を単純に計算したもので、長期的なトレンドを捉えるのに適しています。一方、EMAは直近の価格により重きを置いて計算するため、短期的な価格変動に敏感に反応します。

また、それぞれのメリットとデメリットについても説明しました。SMAのメリットはそのシンプルさと安定性にありますが、デメリットとしては価格の急変に対する反応が遅い点が挙げられます。逆に、EMAのメリットは反応の速さにあり、短期的なトレンド変化を素早く捉えることができますが、短期的な価格変動に影響を受けやすいというデメリットがあります。

SMAとEMAのどちらが適しているかは、トレードスタイルによります。長期的なトレンドを把握したい場合はSMAが有効であり、短期的なトレードを行う場合はEMAが有効です。しかし、SMAとEMAを組み合わせることで、ゴールデンクロスやデッドクロスといった強力なトレードシグナルを利用することができるため、両者の特性をうまく活用することが重要です。

この記事を通じて、SMAとEMAの違いを理解し、それぞれをフル活用する方法を学べたのではないでしょうか。さっそく学んだ知識を実際のトレードに活かし、実践的なスキルを身に着け、利益を最大化させましょう。